詳解三層交換機與二層交換機的區別

在當今互聯互通的世界中,網絡交換機是至關重要的組成部分,它們作為局域網(LAN)內部及更廣闊范圍數據通信的骨干。交換機使設備能夠高效、安全且高速地通信,構成了企業、數據中心和家庭數字操作的基礎。隨著網絡需求的不斷演進,出現了專用交換機類型,特別是二層交換機和三層交換機,每種都旨在滿足不同的通信需求。理解它們的獨特功能和局限性對于有效的網絡基礎設施設計和優化至關重要 。

OSI 模型:理解網絡設備的基礎

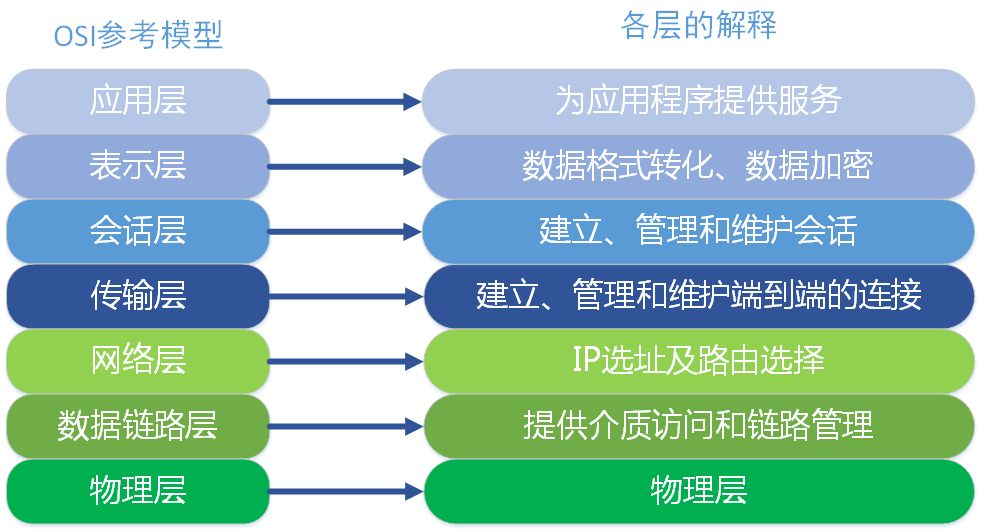

要真正理解二層和三層交換機之間的區別,對開放系統互連(OSI)模型的基本理解是不可或缺的。OSI 模型提供了一個概念框架,將電信或計算系統的功能標準化為七個不同的層,描述了計算機系統如何通過網絡進行通信 。

與本次討論最相關的兩個層是:

第二層(數據鏈路層):該層負責在網絡段上的節點之間通過物理層傳輸數據。它主要處理物理尋址,特別是媒體訪問控制(MAC)地址,以及數據幀的邏輯布局。

第三層(網絡層):該層的主要職責是數據包轉發,包括通過中間設備進行路由。它使用邏輯尋址,最著名的是互聯網協議(IP)地址。

OSI 模型不僅僅是一個理論概念,它還是一個實用的藍圖,決定了網絡設備之間的基本操作差異。通過為每個層定義具體的職責,它根據設備主要操作的協議層對交換機等設備進行了固有分類。二層交換機的功能受限于二層協議(MAC 地址、幀),這意味著它擅長網絡內部通信,但無法在不同的 IP 子網之間進行路由。相反,三層交換機將其功能擴展到第三層(IP 地址、數據包),從而實現網絡間路由。這種分層方法不僅解釋了這些交換機的功能,還解釋了它們為何以特定方式運行,以及隨之而來的固有局限性和優勢。理解這一基本原理有助于更深入地探討它們的功能、性能和應用場景,超越簡單的功能列表,更深入地理解它們的架構作用。

二層與三層交換機的深度解析

本文將全面比較二層交換機和三層交換機,深入探討它們的操作原理、關鍵功能、性能特點、安全影響、成本考量以及在各種網絡架構中的最佳部署策略。

二層交換機:局域網內部通信的能手

工作原理:MAC地址與幀轉發

二層交換機主要在 OSI 模型的第二層(數據鏈路層)運行。其核心功能是在同一局域網(LAN)段內的設備之間轉發數據幀。與舊式集線器(不加區分地將數據廣播到所有連接的設備)不同,二層交換機智能地將數據僅轉發給預期接收者,從而顯著減少網絡擁塞并提高效率 。

MAC地址學習與CAM表

二層交換機依賴于媒體訪問控制(MAC)地址,MAC 地址是分配給網絡接口卡(NIC)的唯一硬件標識符。當二層交換機接收到數據幀時,它會檢查幀的源 MAC 地址,并將其與傳入端口號動態記錄在其 MAC 地址表(也稱為內容可尋址內存或 CAM 表)中。這種動態過程被稱為地址學習 。

隨后,如果傳入幀的目的 MAC 地址在 CAM 表中找到,交換機將幀直接轉發到與該 MAC 地址關聯的特定端口。如果目的 MAC 地址未知,交換機將幀泛洪到同一 VLAN 內的所有端口(除了接收幀的端口),直到目的設備響應,從而使交換機學習其 MAC 地址并更新表 。

碰撞域與廣播域的隔離

二層交換機相對于傳統集線器的一個顯著架構優勢是它們能夠分段碰撞域。二層交換機上的每個端口都充當其自己的專用碰撞域。這意味著連接到不同端口的設備可以同時傳輸數據而不會導致數據碰撞,這通過允許多個會話同時發生而顯著提高了整體網絡性能和可靠性。

然而,重要的是要理解,連接到單個二層交換機或相互連接的多個二層交換機(沒有任何三層路由)的所有設備通常都位于同一廣播域內。這意味著源自該域內任何設備的廣播流量(例如 ARP 請求、DHCP 請求)將發送到該廣播域內的所有其他設備。在大型、未分段的網絡中,這可能導致過多的廣播流量,消耗帶寬并可能導致網絡擁塞。

二層交換機在減少碰撞域方面的效率是其智能 MAC 地址學習和目標幀轉發的直接結果。這使得它們在需要設備在同一邏輯段內快速通信的局域網內部通信中非常高效。然而,這種效率本身也帶來了一個悖論:通過隔離碰撞域,它們將所有流量整合到一個單一的廣播域中。隨著網絡的增長和設備數量的增加,廣播流量的量不可避免地增加,從而可能導致擁塞和性能下降。這表明,二層交換機雖然在本地流量管理和碰撞域分段方面表現出色,但本質上缺乏分段廣播域的機制,這在更大、更復雜的網絡環境中成為一個顯著的可擴展性瓶頸。這種根本性局限性直接推動了在此類場景中對三層設備的必要性。

核心功能與特性

VLANs (虛擬局域網) 的實現與管理

現代二層交換機支持虛擬局域網(VLAN),這允許網絡管理員將單個物理網絡邏輯地劃分為多個虛擬網絡。同一 VLAN 內的設備可以在二層進行通信,無論其在網絡上的物理位置如何。此功能通過隔離不同部門或用戶組(例如,人力資源、IT、財務)之間的流量,顯著增強了網絡安全性,并通過創建更小、更易于管理的廣播域來簡化流量管理。

VLAN 通常使用 IEEE 802.1Q 標準實現,該標準在以太網幀中插入一個 4 字節的標簽字段。此標簽包含一個唯一的 VLAN 標識符(VID)(12 位,支持多達 4096 個 VLAN)和優先級信息(優先級代碼點 - PCP,一個 3 位字段,用于二層服務質量)。

為了有效管理 VLAN 流量,交換機利用不同的端口配置:

接入端口(Access Ports):這些端口將終端用戶設備(如計算機、打印機或 IP 電話)連接到單個 VLAN。進出接入端口的流量通常是未標記的;交換機在內部處理 VLAN 標簽的添加或刪除。

中繼端口(Trunk Ports):設計用于通過單個物理鏈路承載多個 VLAN 的流量。中繼端口在大型網絡中對于交換機間或交換機到路由器通信至關重要,因為它們使用 VLAN ID(802.1Q)標記流量,以在其遍歷網絡時保持其身份。

混合端口(Hybrid Ports):這些端口結合了接入端口和中繼端口的功能,通過處理標記和未標記的流量提供了無與倫比的靈活性,使其適用于需要混合配置或動態 VLAN 設置的環境。

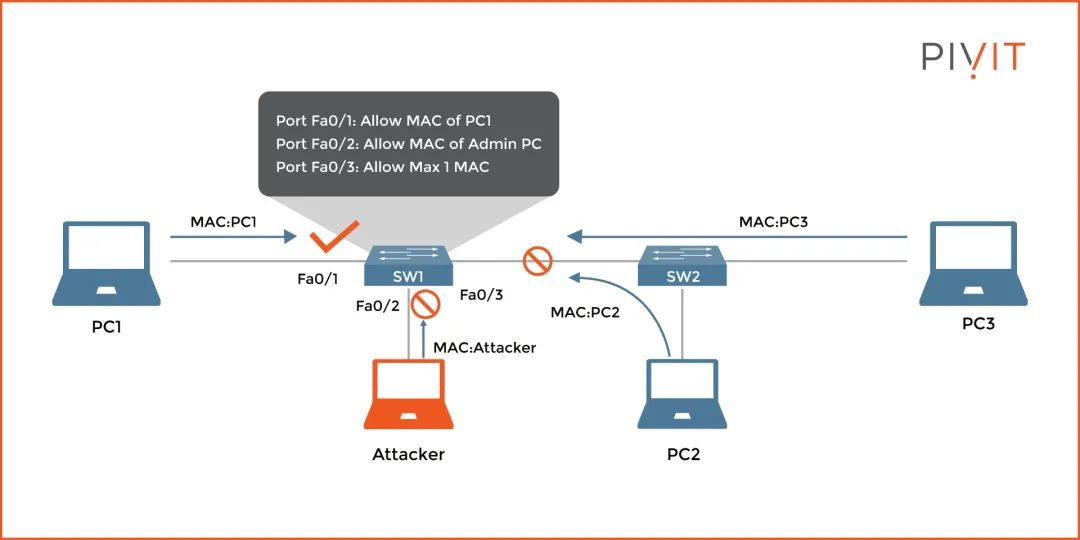

端口安全:增強接入層防護

端口安全是在單個交換機端口上實現的一項重要二層安全功能,用于根據連接設備的 MAC 地址控制和過濾傳入幀。其主要目的是防止未經授權的設備訪問網絡,并防止常見的二層攻擊,例如 MAC 地址表泛洪。在 MAC 泛洪攻擊中,攻擊者用偽造的 MAC 地址淹沒交換機的 CAM 表(地址表),迫使交換機進入“故障開放模式”,此時它像集線器一樣廣播所有傳入數據包,從而允許攻擊者捕獲流量。端口安全通過限制每個端口允許的 MAC 地址數量來緩解此問題 。

管理員可以配置不同類型的安全 MAC 地址:

靜態安全 MAC 地址:在交換機上手動定義并永久存儲在配置中。

動態安全 MAC 地址:當設備連接時由交換機動態學習,但在重新加載后不會永久存儲。

粘滯安全 MAC 地址:動態學習,但可以保存到運行配置中,在動態學習和持久性之間取得平衡。

可配置的違規模式決定了交換機在檢測到安全漏洞時的操作:Shutdown(默認操作,邏輯禁用端口)、Restrict(丟棄違規幀,增加違規計數,但保持端口活動)或 Protect(僅丟棄違規幀,不記錄或增加違規計數,通常不建議使用)。

QoS (服務質量):優化流量優先級

二層交換機上的服務質量(QoS)對于確保關鍵網絡流量(如 IP 語音(VoIP)或視頻流)優先于對時間不敏感的數據至關重要。這通過使用 IEEE 802.1p 標準(也稱為服務類別(CoS))將優先級信息直接嵌入到以太網幀中來實現。

交換機利用 QoS 隊列管理等待傳輸的幀,根據其分配的優先級進行處理。這可以防止當多個輸入端口將流量定向到同一輸出端口時發生擁塞。各種調度模式,例如嚴格優先級(高優先級隊列始終首先傳輸)和加權循環(通過根據分配的權重循環隊列來確保公平性),決定了如何分配帶寬。

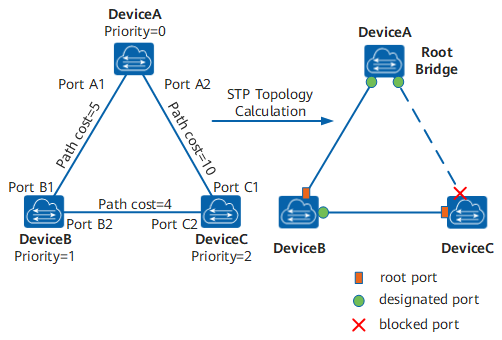

STP (生成樹協議):防止網絡環路

生成樹協議(STP),由 IEEE 802.1D 標準化,是防止橋接以太網局域網(LAN)中網絡環路的關鍵二層協議。網絡環路可能導致災難性問題,例如廣播風暴(廣播幀無限循環,消耗所有帶寬)、MAC 地址表不穩定和嚴重的網絡性能下降。STP 通過智能地識別和禁用冗余路徑,在任何兩個網絡設備之間僅保持一個活動的邏輯路徑,從而確保無環路拓撲。

STP 通過選擇一個“根橋”(具有最低橋 ID 的交換機,橋 ID 是優先級和 MAC 地址的組合)作為中心參考點來運行。然后,每個交換機計算到根橋的最低成本路徑,冗余路徑隨后被置于阻塞狀態。STP 為每個交換機端口分配特定角色:根端口(到根橋的最佳路徑)、指定端口(在網絡段上將流量轉發到根橋的端口)和阻塞端口(不活動以防止環路)。STP 使用橋協議數據單元(BPDU)交換拓撲信息并檢測變化,使端口通過各種狀態(禁用、阻塞、偵聽、學習和轉發)以實現穩定、無環路的網絡。

STP 是一項關鍵的二層功能,通過防止災難性環路和廣播風暴來提供網絡彈性。它允許設計冗余的物理路徑,這對于高可用性至關重要,而不會創建邏輯環路。然而,其阻塞冗余路徑的核心機制意味著這些阻塞路徑上的寶貴帶寬仍未被利用。這造成了固有的可擴展性瓶頸,因為網絡設計者必須在所有可用鏈路的完全利用和絕對防止環路之間做出選擇。在大型二層域中,STP 的收斂時間也可能是一個重要因素,而單一廣播域的基本問題加劇了任何剩余廣播流量的影響。這種局限性進一步強調了三層分段的必要性,以在復雜和不斷發展的網絡環境中實現高可用性和最佳資源利用率。

典型應用場景

小型辦公室網絡與接入層部署

二層交換機具有高成本效益且相對易于配置,使其成為小型辦公室網絡、家庭辦公室或游戲設置的理想選擇,在這些環境中,設備主要在同一子網內通信。

在大型分層網絡設計中,二層交換機通常部署在“接入層”。在此角色中,它們充當終端用戶設備(如個人計算機、IP 電話、無線接入點和打印機)的初始連接點,將它們直接連接到網絡基礎設施。

數據中心服務器機架內通信

在數據中心內部,高性能二層交換機經常用于管理單個服務器機架內的流量。它們確保在同一 VLAN 或 IP 子網內的服務器和其他設備之間實現低延遲和無縫通信,從而促進高效的東西向流量 。

三層交換機:跨網絡通信的橋梁

工作原理:IP地址與數據包路由

三層交換機,通常被稱為多層交換機,代表了網絡設備發展中的一個重要里程碑。它有效地結合了二層交換機的高速數據交換能力和傳統路由器通常具備的強大路由功能。這種雙重能力使其能夠在 OSI 模型的第二層(數據鏈路層)和第三層(網絡層)同時運行。

路由表與IP轉發機制

對于目的地在同一局域網段或 VLAN 內的流量,三層交換機執行基于 MAC 地址的轉發,與二層交換機相同。然而,其區別性特征在于其處理三層數據包的能力。對于任何需要在不同網絡或 IP 子網之間傳輸的數據包,三層交換機檢查 IP 頭部信息。然后,它根據目的 IP 地址及其內部路由表做出智能轉發決策。

這個路由表在概念上與傳統路由器的路由表相似,存儲著各種 IP 網絡及其相應的出站接口或下一跳 IP 地址的信息,從而實現在分段網絡之間高效的數據包傳輸。

硬件加速路由

三層交換機的一個關鍵區別點和主要優勢在于它們依賴專用硬件進行數據包轉發。與許多可能使用通用 CPU 和基于軟件路由的傳統路由器不同,三層交換機廣泛使用專用集成電路(ASIC)或現場可編程門陣列(FPGA)。這種基于硬件的實現方式使得路由速度顯著加快,延遲大大降低,從而在內部網絡路由中實現高效率。

一些三層交換機通過“直通交換”(cut-through switching)或“逐包三層(PPL3)交換”進一步提高性能。在直通模式下,路由決策僅基于數據報的第一部分(包含 IP 地址),而無需等待接收整個數據包,從而顯著降低網絡延遲。

三層交換機中 ASIC 和 FPGA 的廣泛應用并非僅僅是技術規范;它代表了一種戰略設計選擇,旨在專門優化內部網絡路由的性能。傳統路由器雖然功能多樣,能夠處理各種廣域網協議和復雜功能,但通常更依賴通用 CPU 和基于軟件的路由,這可能會引入延遲。三層交換機通過將路由邏輯直接嵌入到高速、專用硬件中,在局域網環境中實現了“線速”轉發。這種硬件加速是其在 VLAN 間通信中實現更低延遲和更高吞吐量的直接原因,使其在原始速度至關重要的內部網絡分段和流量控制方面優于路由器。這種性能優勢是其在數據中心和大型企業網絡中廣泛采用的主要驅動力。

核心功能與特性

VLAN間路由:提升網絡效率

三層交換機最關鍵和最廣泛使用的功能之一是其固有的 VLAN 間路由能力。這意味著它可以在不同的虛擬局域網(VLAN)之間高效地路由流量,而無需外部專用路由器。此功能顯著提高了網絡效率,降低了內部網絡通信的延遲,并允許有效的網絡分段,同時仍能實現分段之間的無縫通信 。

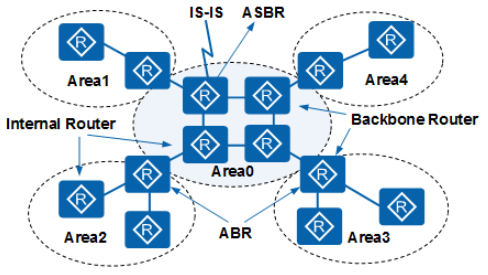

路由協議支持:OSPF, EIGRP, BGP

三層交換機支持常見的動態路由協議,使其能夠動態學習網絡拓撲,與其他三層設備共享路由信息,并選擇最佳數據轉發路徑。這些協議包括:

OSPF (開放最短路徑優先):一種廣泛采用的鏈路狀態路由協議,OSPF 具有高度可擴展性,并且在單個自治系統(AS)內進行路由時效率很高,因此在大型企業和園區網絡中很常見 。

EIGRP (增強型內部網關路由協議):一種思科專有混合協議,EIGRP 結合了距離矢量和鏈路狀態協議的優點。它針對快速收斂和低資源消耗進行了優化,使其成為企業局域網內域內路由的理想選擇。

BGP (邊界網關協議):主要是一種路徑矢量協議,用于 Internet 上不同自治系統之間的域間路由。雖然傳統上是路由器的功能,但一些高級三層交換機支持 BGP,適用于大型企業或 ISP 環境,使其能夠管理大型路由表,促進流量工程,并增強多站點部署的可擴展性和高可用性。

對這些動態路由協議的支持使得三層交換機能夠適應動態變化的網絡環境,從而顯著提高網絡可靠性和可擴展性。

ACLs (訪問控制列表):實現流量過濾與安全策略

三層交換機支持訪問控制列表(ACL),這是一種基于規則的過濾器,用于在網絡層(第三層)控制基于 IP 的流量。ACL 可以根據各種標準進行配置,包括源和目的 IP 地址、端口號和特定協議。

ACL 對于通過實現精細的流量分段、阻止未經授權的訪問嘗試和實施精確的安全策略來增強網絡安全至關重要。它們充當基本防火墻功能的基礎防線,通常部署在網絡邊界或 VLAN 接口上以過濾 VLAN 間流量。

ACL 直接集成到三層交換機中是其硬件加速三層能力的直接結果。與可能引入明顯延遲的基于軟件的防火墻不同,三層交換機上的 ACL 以“線速”處理,這意味著它們可以在不顯著影響轉發性能的情況下過濾和控制流量。這使得網絡架構師能夠在網絡的高速核心或分發層實現精細的安全策略和強大的流量分段,而不是強制所有 VLAN 間流量通過單獨的、可能較慢的專用防火墻設備。此功能對于需要高吞吐量和強大內部安全性的現代網絡至關重要,有效地彌合了網絡層的性能和安全性之間的差距。

與傳統路由器的比較

盡管三層交換機具有顯著的路由能力,但對于網絡架構師來說,理解它們與傳統路由器的區別對于做出明智的設計決策至關重要。

功能重疊與差異:WAN連接、NAT等

功能重疊:三層交換機和傳統路由器都在 OSI 模型的第三層運行。它們都執行基于 IP 的轉發,利用路由表做出轉發決策,并支持各種動態路由協議(如 OSPF、EIGRP 和 BGP)。此外,這兩種設備類型都能夠在本地網絡環境中執行 VLAN 間路由。

關鍵區別:

主要范圍:三層交換機主要針對在局域網(LAN)內部或園區環境中不同 VLAN/子網之間的高速數據包交換和路由進行優化。相比之下,傳統路由器專門設計用于在不同網絡之間轉發數據包,特別是廣域網(WAN)和互聯網。

硬件設計:三層交換機通常利用專用集成電路(ASIC)進行極快的數據包交換,并且通常具有多個針對高密度 LAN 連接進行優化的以太網端口。路由器雖然也提供高性能,但通常依賴于更通用的、基于軟件的路由引擎,并提供更廣泛的接口類型(例如,以太網、串行、光纖)以連接到各種 WAN 技術。

網絡地址轉換(NAT):傳統路由器的關鍵功能是網絡地址轉換(NAT),它允許私有網絡上的多個設備通過將其私有 IP 地址轉換為單個公共 IP 地址來與公共互聯網上的設備通信。這對于連接到互聯網的網絡至關重要,因為它能夠隱藏內部網絡結構,增強安全性并節省 IP 地址。大多數三層交換機通常不支持 NAT 或支持非常有限,因此不適合作為主要的互聯網網關。

防火墻功能:路由器通常具有更強大和靈活的內置防火墻功能和 VPN 支持。雖然一些三層交換機提供基本的防火墻功能(如 ACL),但路由器通常更專注于網絡邊緣的全面安全。

WAN 接口:路由器提供更廣泛的 WAN 接口(例如,串行、光纖)用于外部網絡連接,而三層交換機主要限于以太網接口,通常缺乏 WAN 端口。

盡管三層交換機和傳統路由器在功能上存在重疊,但三層交換機的設計(以硬件為中心、專注于局域網)使其成為高性能的內部路由器,與廣域網中心的傳統路由器形成互補而非完全替代的關系。這明確了它們獨特但互補的角色。

性能、成本與管理復雜性對比

性能與延遲:速度與效率

延遲

二層交換機:由于在局域網內基于 MAC 地址的幀轉發,通常表現出較低的延遲,處理開銷較少。

三層交換機:由于需要額外的路由計算,通常具有略高的延遲,但通過高端硬件進行了優化。對于高速 VLAN 間路由而言,性能卓越。

吞吐量與帶寬利用

二層交換機:在大型未分段網絡中可能遭受廣播風暴的影響,從而可能降低有效數據傳輸速率。

三層交換機:通過 VLAN 分段改善流量控制并優化帶寬利用率,減少廣播流量。是數據中心等高流量網絡的理想選擇。

可擴展性:網絡規模的適應性

二層交換機:適用于小型、單地點網絡或單個局域網內的 VLAN 分段。在沒有三層功能的大規模網絡中面臨擴展問題。

三層交換機:由于多子網處理和 VLAN 間路由能力,可擴展性增強。對于大型企業、數據中心和園區網絡至關重要。

成本考量:初期投資與長期效益

二層交換機:由于設計和功能更簡單,通常更具成本效益 3。

三層交換機:由于集成了路由功能和硬件加速,通常更昂貴 3。

長期效益:盡管三層交換機的前期成本較高,但它們可以通過簡化網絡架構(消除外部路由器進行 VLAN 間路由)、提高性能和增強安全性來提供長期效益,從而可能降低復雜環境中的運營成本。

配置與管理復雜性:易用性與專業要求

二層交換機:配置和管理更簡單,適用于優先考慮易于設置的管理員,特別是在小型局域網中。

三層交換機:由于路由協議、ACL 和 VLAN 間路由,需要更高級的配置和管理。通常需要熟練的網絡管理員。

部署策略與網絡架構

分層網絡模型中的角色

三層架構

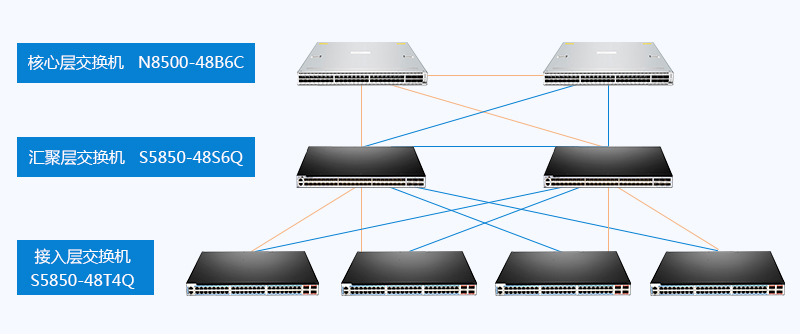

在分層網絡設計中,二層和三層交換機扮演著互補的角色,共同構建高效、可擴展和可靠的網絡基礎設施。傳統的“三層架構”將網絡劃分為核心層、匯聚層和接入層,每個層級都有其特定的功能和設備類型。

接入層:主要使用二層交換機將終端用戶設備(如個人電腦、IP 電話、無線接入點)直接連接到網絡。此層專注于用戶訪問、設備連接和基本的流量管理。接入層交換機通常是端口密度最高的設備,為最終用戶提供網絡入口 4。

匯聚層:通常采用三層交換機。它充當接入層和核心層之間的中間層,匯聚來自多個接入層交換機的流量。匯聚層的關鍵功能包括 VLAN 間路由、訪問控制(通過 ACL)、策略執行和故障隔離。通過在匯聚層進行 VLAN 間路由,可以有效地隔離廣播域,減少網絡擁塞,并提高內部通信效率。

核心層:通常使用高性能三層交換機(或在非常大型的網絡中使用路由器)。它作為網絡的骨干,連接多個匯聚層交換機,確保高速、高帶寬的通信并提供冗余。核心層的主要職責是快速數據包轉發,通常不執行復雜的策略或訪問控制,以最大化吞吐量和降低延遲。

二層和三層交換機并非相互競爭,而是互補的。二層交換機在接入層高效處理本地連接,而三層交換機在匯聚層和核心層提供高速、智能的路由和分段,從而創建了一個健壯、可擴展且安全的網絡。這種架構協同是網絡設計中的一個關鍵原則,它允許網絡在不同層級上優化性能、管理復雜性和提供安全性。

現代化趨勢與融合

核心與匯聚層融合

在規模較小到中等的網絡中,核心層和匯聚層可以合并為“融合核心”或“兩層架構”。這種設計通常使用功能強大的三層交換機來實現,旨在減少網絡復雜性和成本,同時仍能提供必要的路由和高性能。

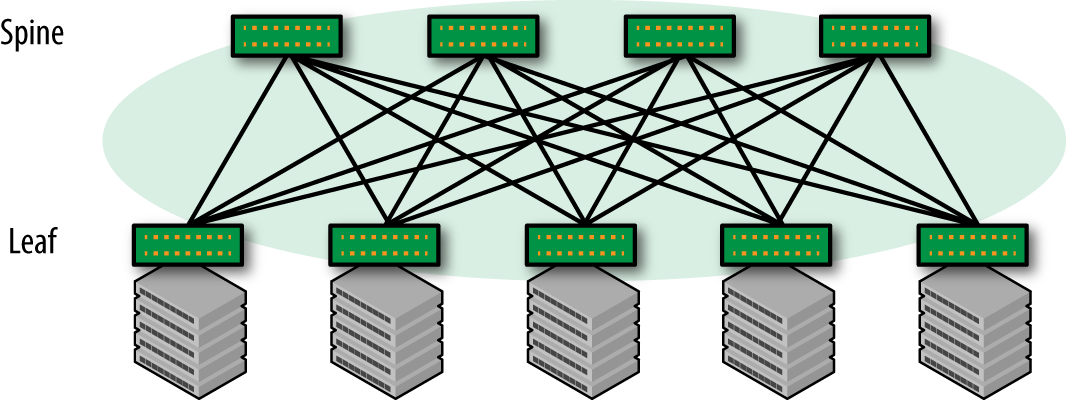

Spine-Leaf架構

在現代數據中心中,傳統的三層模型通常被兩層 Spine-Leaf 架構取代。這種設計通常在 Spine 層和 Leaf 層都使用三層交換機,提供可預測的網絡連接參數、高可擴展性以及高效的東西向流量。所有 Leaf 交換機都連接到所有 Spine 交換機,通常利用等價多路徑(ECMP)路由進行負載均衡和冗余,從而實現更高的帶寬利用率和更強的彈性。

EVPN-VXLAN與SDN

現代網絡趨勢包括在三層 IP 底層網絡上使用 EVPN(以太網 VPN)與 VXLAN 封裝。這允許構建高度可擴展、多租戶的網絡覆蓋,甚至支持傳統的二層架頂式(ToR)交換機。軟件定義網絡(SDN)則將網絡控制集中化,與傳統的分布式三層路由相比,提供了更大的靈活性和動態管理能力,有助于實現更自動化、更易于管理的網絡環境。

總結

二層交換機和三層交換機在現代網絡基礎設施中扮演著截然不同但又互補的角色。二層交換機作為局域網內部通信的高效工作者,通過 MAC 地址學習和幀轉發,在同一廣播域內提供高速、低延遲的數據傳輸,并利用 VLAN 和端口安全等功能增強本地網絡管理和安全性。然而,其單一廣播域的特性和 STP 阻塞冗余路徑的機制,限制了其在大型、復雜網絡中的可擴展性和帶寬利用率。

相比之下,三層交換機通過集成路由功能,能夠基于 IP 地址在不同子網和 VLAN 之間進行高速數據包轉發。其硬件加速路由能力顯著提升了內部網絡路由的性能,使其在需要 VLAN 間通信和精細流量控制的大型企業和數據中心環境中不可或缺。盡管三層交換機在成本和管理復雜性上高于二層交換機,且通常不具備傳統路由器全面的 WAN 連接、NAT 和高級防火墻功能,但它們在分層網絡架構中的匯聚層和核心層發揮著關鍵作用,實現了高效的網絡分段和流量管理。

最終,選擇二層或三層交換機并非非此即彼的決定。大多數現代網絡都受益于兩者的結合部署:二層交換機在接入層提供經濟高效的終端設備連接,而三層交換機則在匯聚層和核心層提供高性能的路由和網絡分段。這種混合策略能夠優化成本、性能和安全性,滿足從小到大不同規模和復雜度的網絡需求。對這兩種交換機工作原理和應用場景的深入理解,是構建健壯、可擴展和高效網絡架構的基石。